En 2030, en application des objectifs CAFE (Corporate Average Fuel Emissions), les constructeurs devronnt réduire les émissions de CO2 de l'ensemble des véhicules de 37,5 % par rapport au niveau de 2020. En réalité, le respect de l'objectif de 2030 dépend de nombreux paramètres qui viennent interférer dans le calcul des émissions.

Réduire les émissions de CO2: dans quel but ?

Le dioxyde de carbone (CO2) n’est pas considéré comme un gaz polluant dans le sens où il est susceptible de provoquer des maladies respiratoires chez l’humain. Néanmoins, il est de nature à modifier significativement la température régnant à la surface de la Terre: c'est un gaz à effet de serre (GES), au même titre que les vapeurs d’eau, le méthane, le protoxyde d’azote, l’ozone et les gaz fluorés (plus connus sous la dénomination CFC).

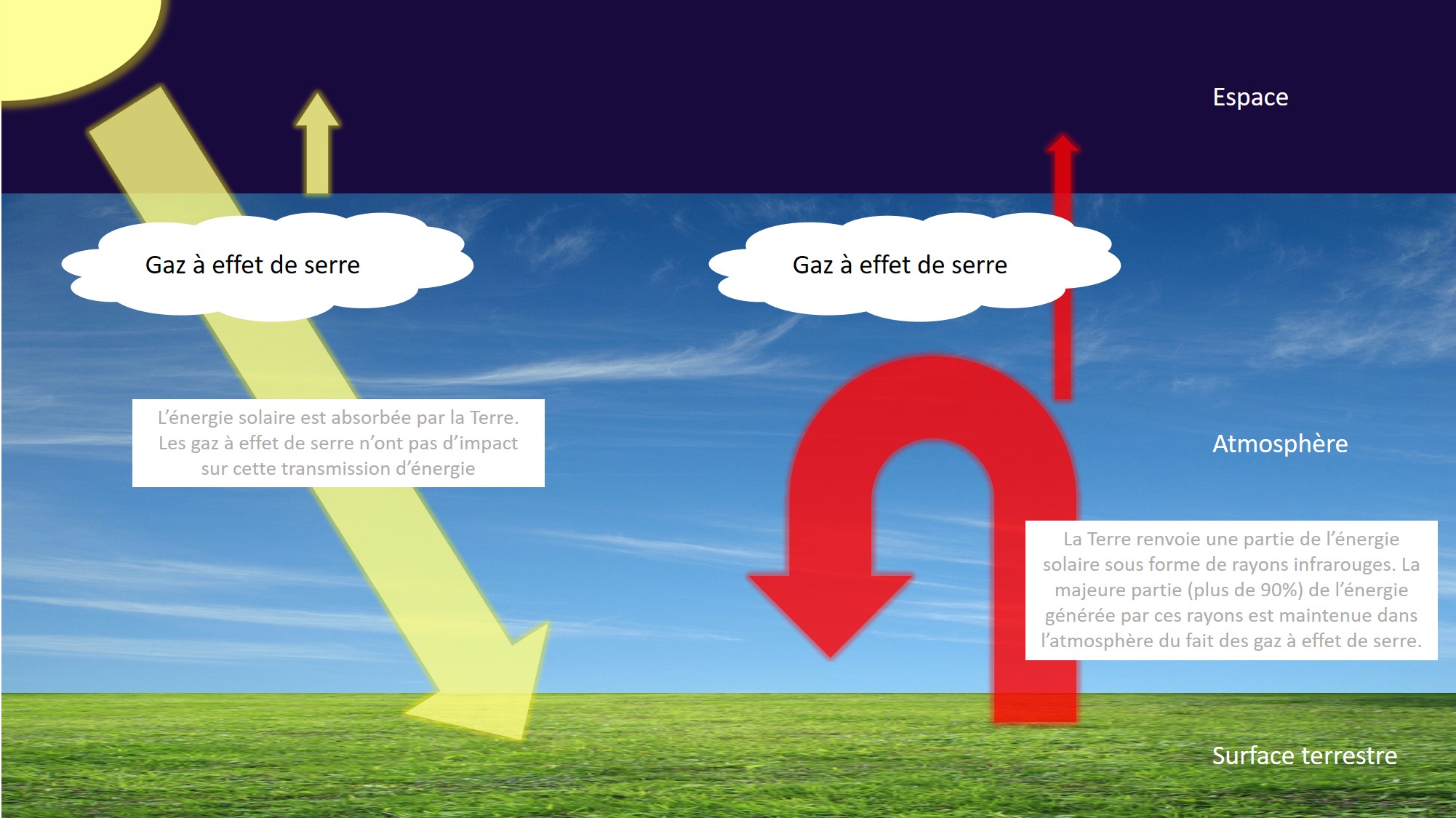

En renvoyant une part importante du rayonnement infrarouge émis par la Terre, les gaz à effet de serre présents naturellement dans l’atmosphère permettent de maintenir une température moyenne de l'ordre de 15 °C au niveau de la surface terrestre.

Lorsque la concentration de gaz à effet de serre augmente dans l’atmosphère, la température au niveau de la surface terrestre augmente avec des conséquences potentiellement graves pour la vie humaine. C’est précisément ce phénomène que l’Union Européenne cherche à enrayer en voulant limiter les émissions de CO2 d'origine non naturelle.

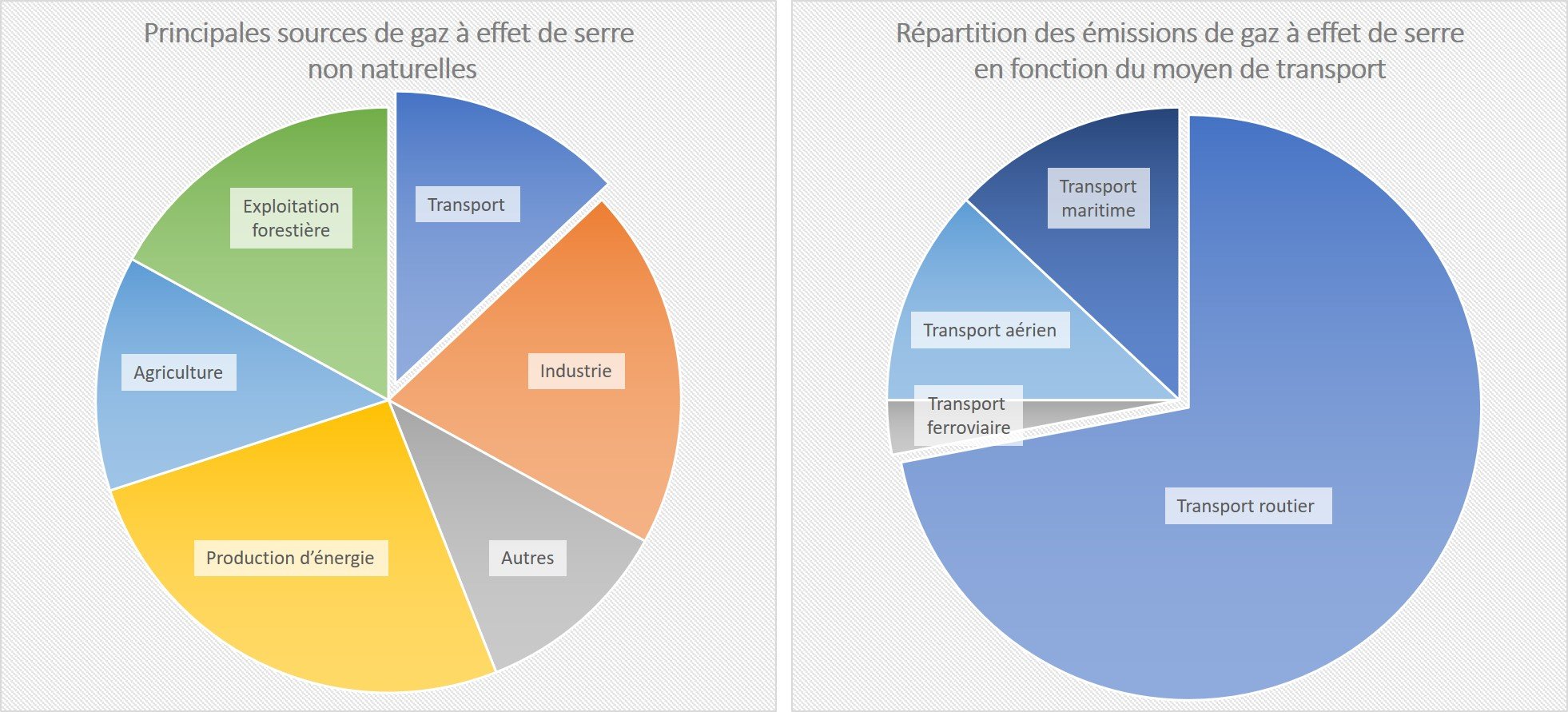

Le secteur du transport est l’un des principaux contributeurs en matière d’émissions de gaz à effet de serre d’origine non naturelle et dans ce secteur, le transport routier génère près de 75% des GES (selon les données publiées par le GIEC).

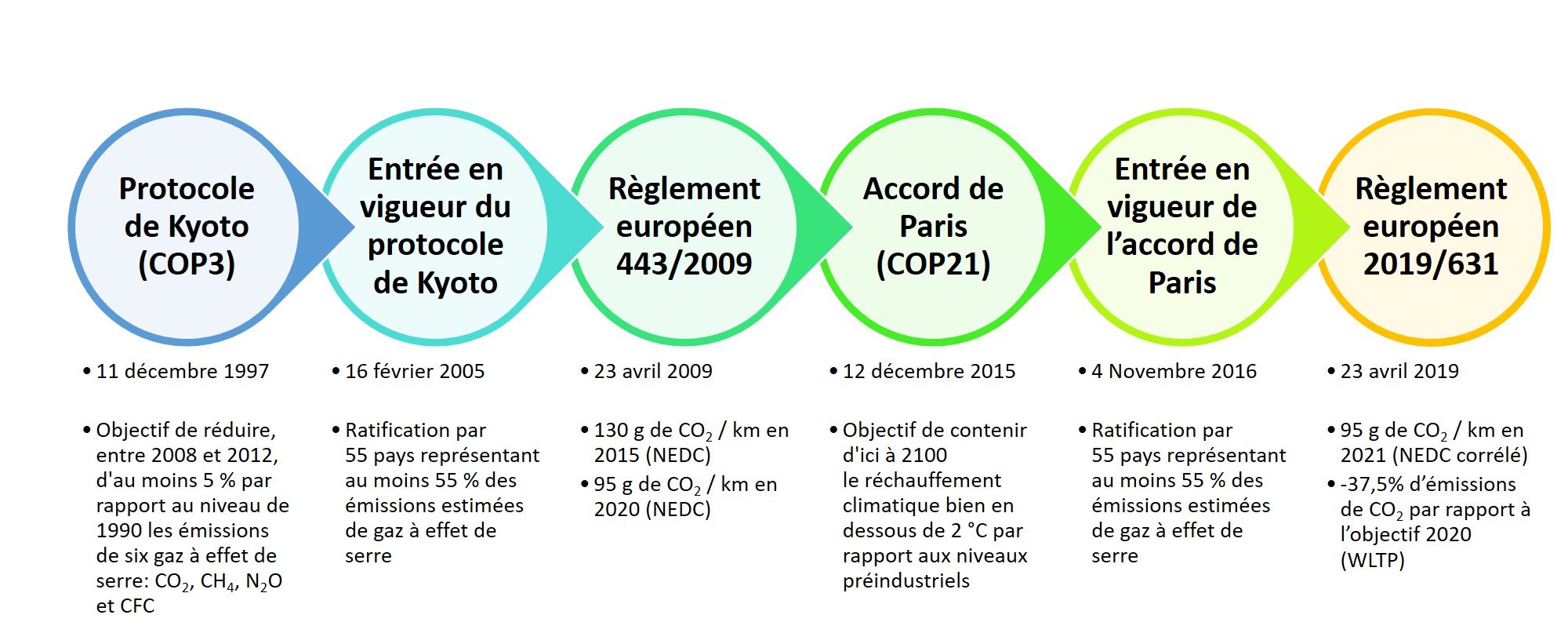

Les premiers objectifs en matière de limitations des émissions des gaz à effet de serre concernant l’automobile, ont été fixés, à l’échelle européenne, en 2009 avec une mise en application définie entre 2012 à 2020. Ce règlement fait suite au protocole de Kyoto défini en 1997 et il définit l’objectif de 95 g de CO2 / km en 2020, sur la base du cycle NEDC.

Suite à l’accord de Paris de 2015 (dans le cadre de la COP21), l’Union Européenne a défini les objectifs à atteindre en matière d’émissions de CO2 dans le domaine du transport jusqu’en 2030. Ces objectifs ont été officiellement actés, après de nombreux débats, en avril 2019.

Objectifs

A partir de 2020, l’ensemble des véhicules vendus par un constructeur ne doit pas dépasser la moyenne de 95 g de CO2 / km (moyenne établie à partir des émissions de CO2 calculées selon le cycle NEDC corrélé). Seuls 95% des véhicules (ceux qui émettent le plus de CO2 sont exclus) sont pris en compte la première année. A partir de 2021, la totalité des véhicules immatriculés dans l'UE entreront en compte dans le calcul des émissions de CO2.

La masse est utilisée comme facteur de pondération. Ainsi, un constructeur vendant des véhicules plus légers devra respecter une limite plus stricte que 95 g de CO2 / km.

Par exemple, un constructeur comme PSA, dont la masse moyenne en ordre de marche est estimée actuellement à 1.320 kg devrait respecter un objectif de l'ordre de 93 g de CO2 /km tandis qu'un constructeur comme Volvo, avec une masse moyenne estimée à 1.730 kg, aura un objectif de l'ordre de 107 g.

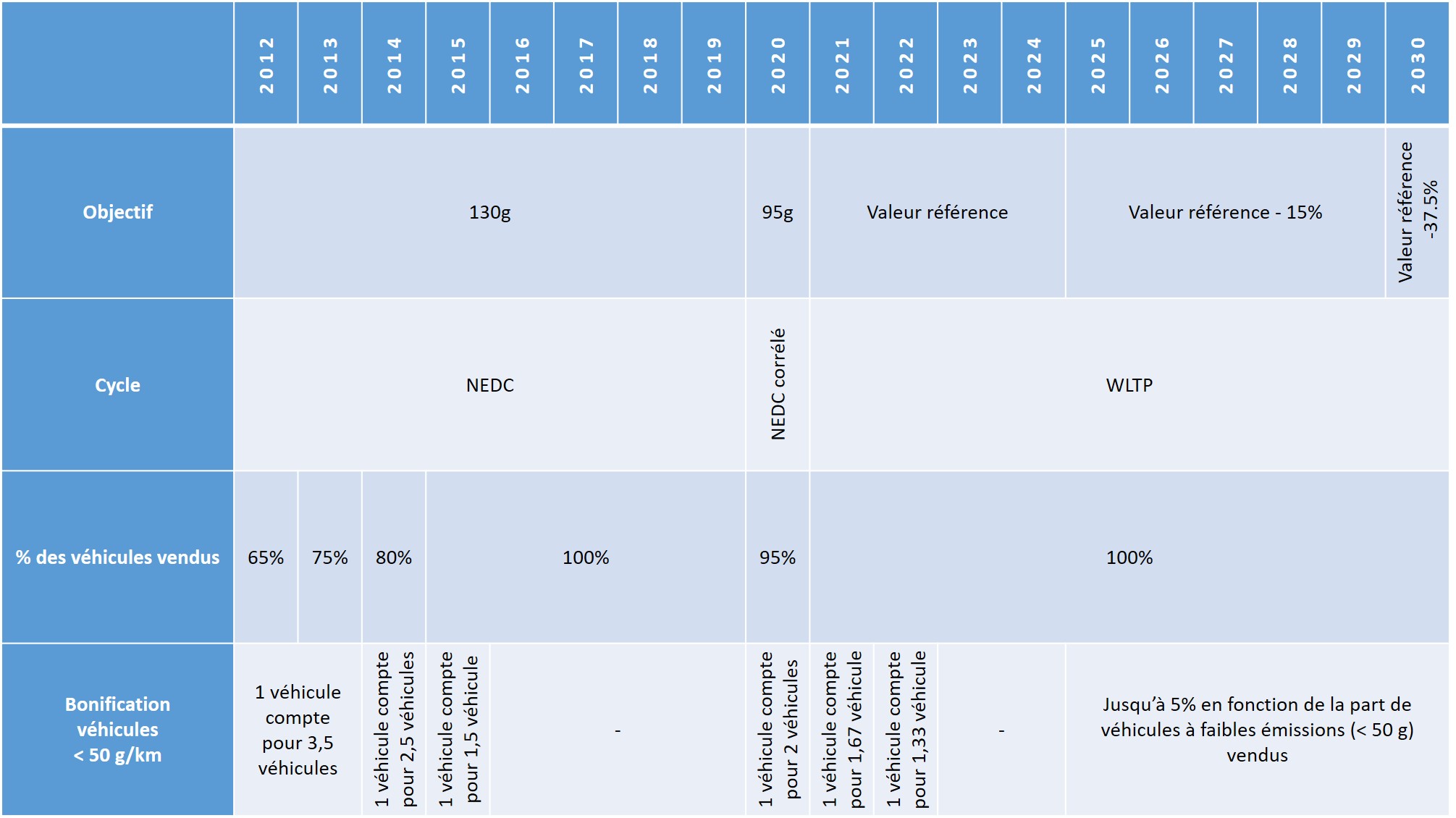

Depuis 2012, les constructeurs sont tenus de respecter les objectifs suivants en matière d’émissions de CO2 moyennes:

- 130 grammes en 2012 sur la base du cycle NEDC (portant sur 65% des véhicules vendus)

- 130 grammes en 2015 sur la base du cycle NEDC (100% des véhicules vendus)

- 95 grammes en 2020 sur la base du cycle NEDC corrélé (portant sur 95% des véhicules vendus)

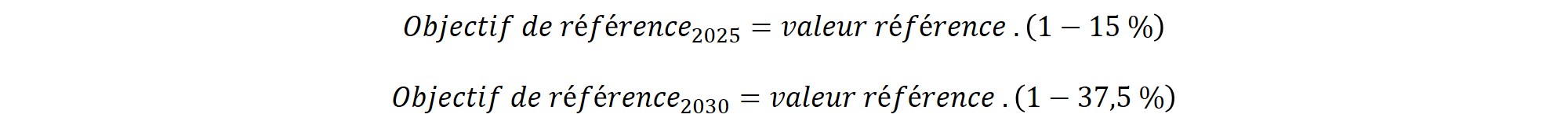

- - 15 % par rapport à la valeur référence WLTP en 2025 sur la base du cycle WLTP

- - 37,5 % par rapport à la valeur référence WLTP en 2025 sur la base du cycle WLTP

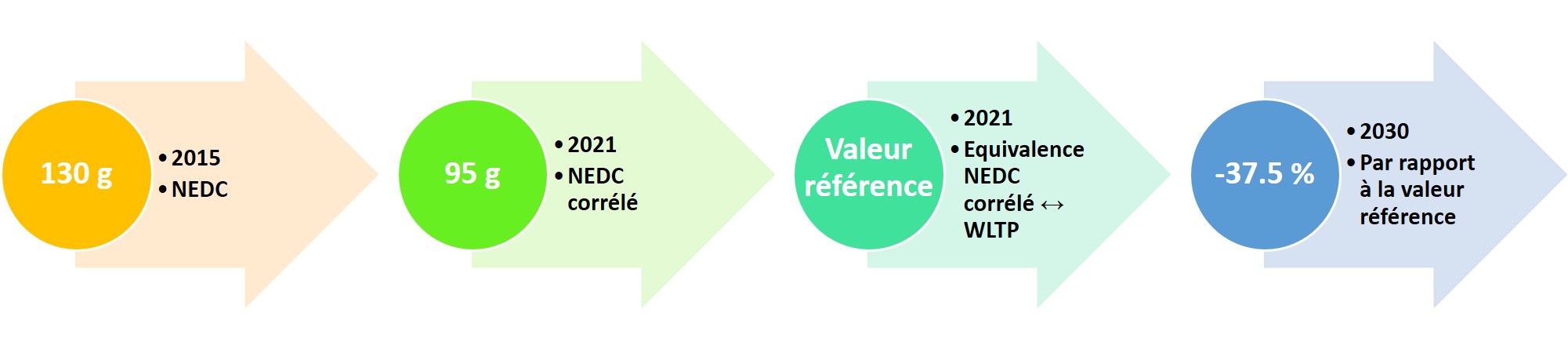

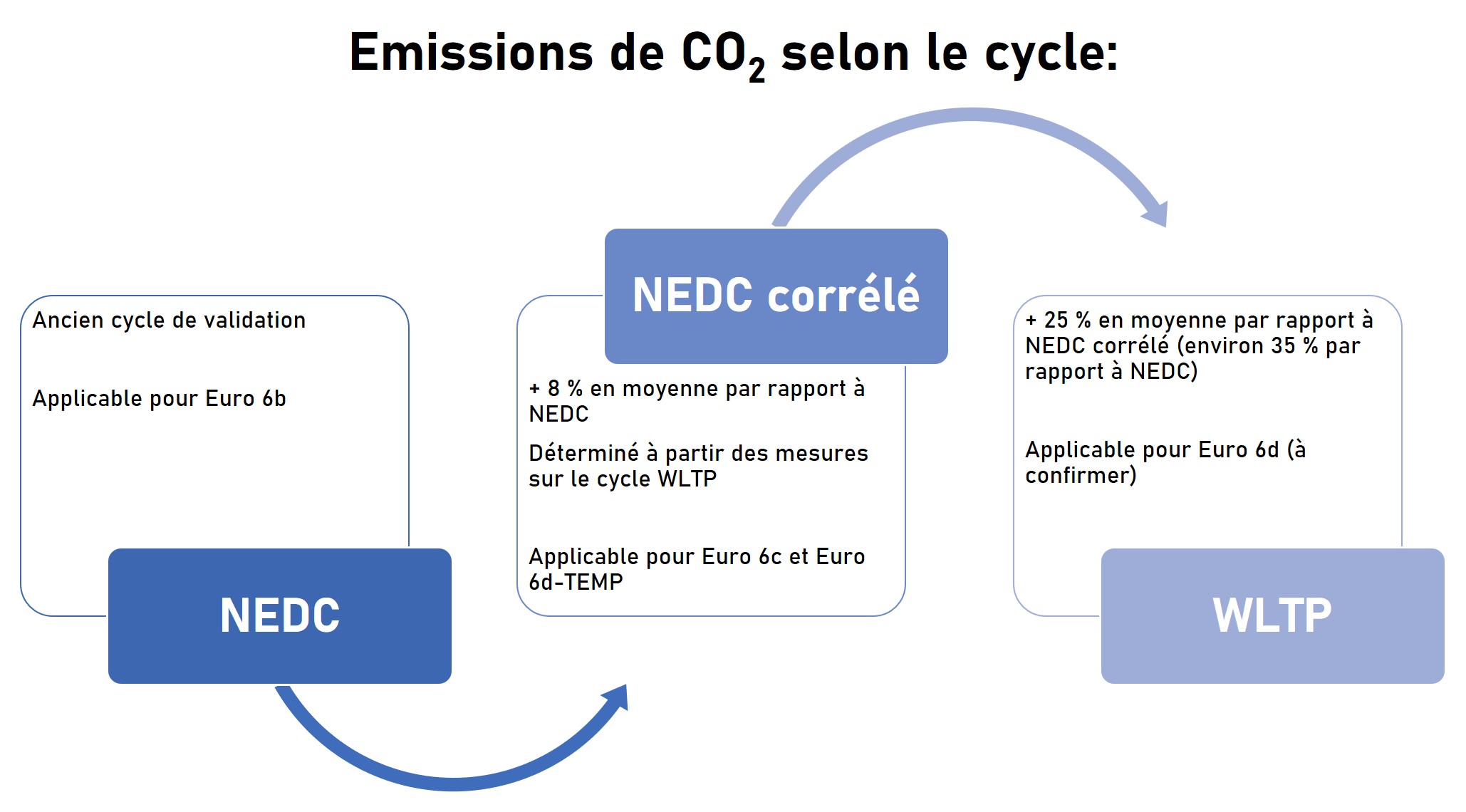

Du fait du changement des procédures d'homologation (du cycle NEDC au WLTP) initié graduellement depuis 2017, l’objectif de 95 g en 2020 ne doit plus être réalisé selon le cycle NEDC, mais selon le cycle NEDC corrélé (extrapolé des valeurs obtenues lors du cycle d’homologation WLTP), sensiblement plus contraignant.

A partir de 2020, tous les véhicules seront homologués selon la procédure WLTP. Or, les émissions mesurées selon le cycle WLTP sont significativement plus importantes que celles exprimées selon le cycle NEDC corrélé. Aussi, l'Union Européenne a décider de raisonner en pourcentage plutôt qu'en valeur absolue pour définir l'objectif 2030.

Dans le courant de l’année 2021, l’Union Européenne établira une valeur référence, calculée à partir des données exprimées selon le cycle NEDC corrélé et des données exprimées selon le cycle WLTP de chaque véhicule vendu l'année précédente.

C'est sur la base de cette valeur référence que seront établis les progrès à réaliser (en pourcentage imposé à l’horizon 2025 et 2030) et non à partir de l'objectif de 95 grammes.

Mode de calcul

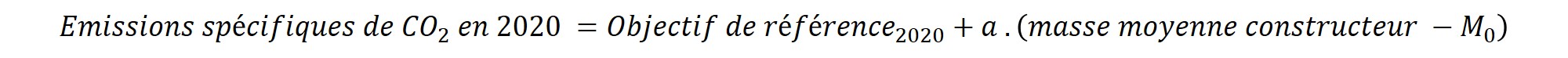

L’objectif 2020 de 95 grammes de CO2 / km est pondéré par la masse moyenne des véhicules vendus par un constructeur selon la formule suivante:

- Emissions spécifiques de CO2: objectif spécifique du constructeur à l’horizon 2020 selon le cycle NEDC corrélé

- Objectif de référence 2020: 95 g de CO2 / km

- a: facteur de pondération de la masse fixée à 0,0333

- Masse moyenne: masse moyenne de l’ensemble des véhicules vendus par le constructeur en 2020

- M0: masse moyenne arbitraire fixée à 1379,88 kg

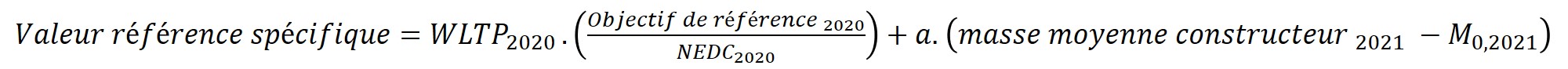

En 2021, l’objectif de 95 g, exprimé selon le cycle NEDC corrélé devra être converti pour obtenir une équivalence selon le cycle WLTP:

- Valeur référence spécifique: valeur de référence spécifique à chaque constructeur

- WLTP2020: moyenne des émissions de CO2, pour un constructeur, mesurées selon le cycle WLTP

- Objectif de référence 2020: 95 g de CO2 / km

- NEDC2020: moyenne des émissions de CO2, pour un constructeur, exprimées selon le cycle NEDC corrélé

- masse moyenne constructeur 2021: masse moyenne de tous les véhicules immatriculés par un constructeur en 2021

- M0,2021: masse moyenne de tous les véhicules immatriculés en 2021 en Europe

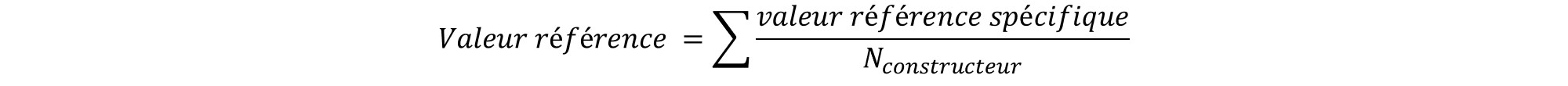

La valeur référence est la moyenne des valeurs référence spécifiques pondérées par le nombre de véhicules vendus par chaque constructeur:

- Valeur référence spécifique: valeur de référence spécifique à chaque constructeur

- Nconstructeur: nombre de véhicules vendus par le constructeur concerné en 2020

Cette valeur référence sert alors de base pour définir les objectifs à l’horizon 2025 et à l’horizon 2030:

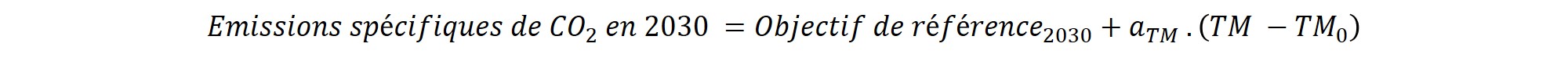

Enfin, pour chaque constructeur, selon le même principe que celui utilisé pour évaluer l’objectif spécifique à chaque constructeur en 2020, l’objectif 2030 (la même méthode s’applique pour l’objectif 2025) est pondéré par la masse de chaque véhicule:

- Emissions spécifiques de CO2 en 2030: objectif spécifique du constructeur à l’horizon 2030 selon le cycle WLTP

- aTM: facteur pondération de la masse, défini en 2022 à partir de la corrélation entre la masse d’essai et les émissions de CO2 de l’ensemble des véhicules vendus en 2021, ainsi que le ratio entre l’objectif de référence 2030 et les émissions de CO2 mesurées sur l’ensemble des véhicules vendus en 2021.

- TM: masse d’essai moyenne des véhicules immatriculés par un constructeur au cours de l’année

- TM0: masse d’essai moyenne de l’ensemble des véhicules immatriculés dans l’UE au cours des deux années précédentes

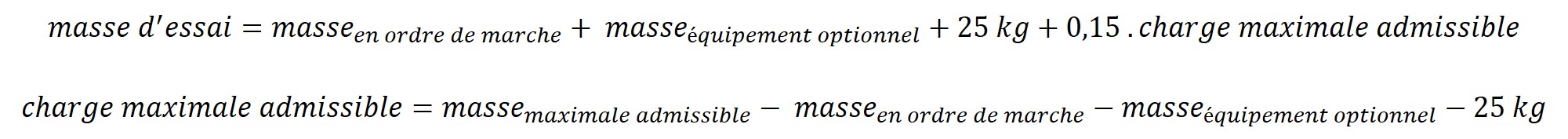

A partir de 2025, ce n’est plus la masse en ordre de marche qui est prise en compte, mais la masse d’essai de chaque véhicule, qui se veut plus représentative de la masse en usage réel des véhicules:

Véhicules à faibles émissions de CO2 ou à émission nulle

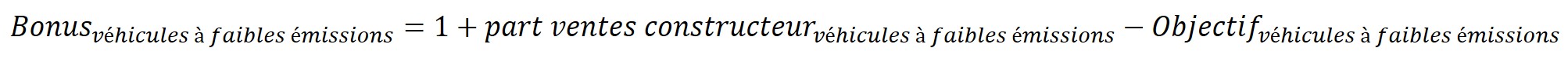

Afin de favoriser les véhicules à émission nulle (de type voitures électriques ou voitures à hydrogène) ou à faibles émissions (moins de 50 g de CO2/km, ce qui concerne une partie des véhicules hybrides rechargeables), les constructeurs qui vendent une part significative de ce type de véhicule peuvent bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 5% sur l’objectif d’émissions spécifiques calculé de la manière suivante:

A cet effet, il faudra, pour un constructeur, immatriculer un minimum de 15% de véhicules à émission nulle (ou équivalent) en 2025 ou 35% en 2030.

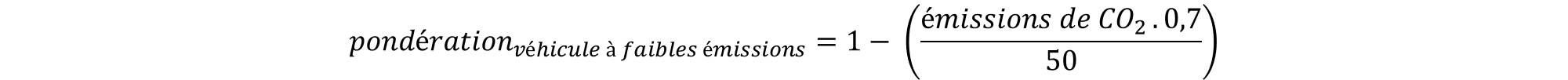

Lorsque le constructeur immatricule un véhicule à faibles émissions de CO2 (moins de 50 g de CO2/km), ce véhicule est comptabilisé dans le calcul du bonus. Néanmoins, il ne compte donc pas comme un véhicule à part entière:

Par exemple, dans le cas où un véhicule émet 30 g de CO2 par kilomètre, il comptera pour l'équivalent de 0,58 véhicule à émission nulle de CO2 dans le calcul de la part des ventes de véhicules à faibles émissions.

Le bonus ne peut pas se transformer en malus (dans le cas où la part de véhicules dit à faibles émissions reste modique et que le résultat de calcul du bonus est inférieur à 1) et ne peut pas excéder 5%.

Eco-innovations

Le principe des éco-innovations est reconduit jusqu’en 2030. Une éco-innovation est une technologie qui s'applique à des fonctions essentielles du véhicule (ne sont donc pas concernés les systèmes multimédias par exemple) et non liées à la motorisation du véhicule.

Les éco-innovations permettent de réduire de 1 à 7 grammes de CO2 par kilomètre les émissions d'un véhicule donné. Concrètement, les technologies concernées par une demande d’éco-innovation peuvent être aussi variées que l'éclairage à LED, un toit solaire ou les alterno-démarreurs.

Groupements

La législation européenne autorise les groupements entre constructeurs, tel le partenariat conclu entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Tesla: FCA s’est engagé à verser une somme d’argent (dont le montant exact n’a pas été rendu public) à Tesla. En retour, toutes les Tesla immatriculées dans l’UE seront comptabilisées dans le calcul des émissions du groupe.

Tesla ne comptant que des véhicules électriques (émissions de CO2 nulles), cet arrangement permettra de diminuer significativement les émissions spécifiques de CO2 de FCA et devrait permettre au groupe d'éviter une amende substantielle.

Il est possible de conclure un accord pour une durée de 5 ans maximum, tout en sachant qu’il est possible de conclure de nouveaux accords à l’expiration du premier. Enfin, l’accord doit être conclu avant la fin de la première année de la date de commencement de l’accord.

Véhicules à usage spécial

Les véhicules à usage spécial ne rentrent pas en compte dans le calcul des émissions moyennes de CO2.

Il s’agit de véhicules prévus pour une fonction qui requiert des adaptations de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux (de manière non exhaustive : les ambulances, les véhicules accessibles en fauteuil roulant, les véhicules blindés et les corbillards).

Petits constructeurs

Les petits constructeurs (moins de 10.000 véhicules immatriculés par an) peuvent demander une dérogation afin d’obtenir un objectif spécifique. Si ces constructeurs font partie d’un groupe, ils peuvent être éligibles à cette dérogation, à condition d'avoir un centre de développement et une usine dédiés.

Ce type de demande peut être aussi envisageable pour un constructeur ayant immatriculé moins de 300.000 véhicules dans l’Union Européenne. Par exemple, le groupe Jaguar Land Rover dispose d'une telle dérogation. La démarche a été validée du fait que Land Rover vend presque exclusivement des véhicules destinés au tout-terrain.

Enfin, le règlement ne s’applique pas aux constructeurs immatriculant moins de 1.000 véhicules par an.

Amende en cas de dépassement de l’objectif

L’amende dont un constructeur est redevable en cas de dépassement de l’objectif est calculée de la manière suivante :

- Montant de l'amende = émissions excédentaires x nombre de véhicules vendus x 95 €

où les émissions excédentaires représentent la différence entre la moyenne des émissions de CO2 de chaque véhicule immatriculé par le constructeur et l’objectif spécifique du constructeur. Le calcul des émissions excédentaires est arrondi à la troisième décimale. Les résultats doivent être publiés au plus tard le 31 octobre de l’année suivante.

Enfin, il est interdit, au niveau national, d’infliger des sanctions supplémentaires si l’objectif européen n’est pas respecté.

Lexique

CO2: dioxide de carbone, gaz à effet de serre

GES : Gaz à Effet de Serre

GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat. Il s'agit d'un groupement rattaché à l'Organisme des Nations Unies (ONU)

NEDC : New European Driving cycle - ancien cycle de validation effectué sur banc à rouleau requis pour homologuer un véhicule et destiné à évaluer la consommation de carburant et les émissions de gaz polluant et/ou à effet de serre.

UE: Union Européenne

WLTP: Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure - Ensemble de cycles de validation requis pour homologuer un véhicule. Une partie de ces cycles est notamment destinée à évaluer la consommation de carburant et les émissions de gaz polluant et/ou à effet de serre d'un véhicule.

Crédits photos: Audi / Peugeot / Volvo / BMW / Hyundai / Ford / Renault / Jeep / Land Rover

Illustrations et tableaux: Guillaume Darding

Partagez cet article sur :

06 septembre 2019 à 09h54

bonjour Guillaume,je crois que tous les constructeurs ne pourront respecter la norme de 95 g de co2 pour chaque véhicule vendu, ce qui n'empêchera personne d'en acheter.

Le constructeur augmentera les prix selon le véhicule vendu. Il y aura aussi une baisse de puissance du moteur pour atteindre le taux de CO2.

Pour ma part un hybride (Toyota) est une solution ou une combustion au e85 avec un moteur conçu pour ce carburant. La voiture électrique est trop chère pour les inconvénients constatés.

Amitiés